このページの内容は次のお客様に関係があります。

- 有料版のWPFormsを導入されている方

- 当社にWPFormsを利用したフォームコンテンツ制作を依頼された方

- WPFormsのフォーム設定を変更したいWebサイト

このページでは、WordpressプラグインのWPForms(有料版)使ったフォームコンテンツの設定を変更する場合の手順のうち最初に行う、目的フォームの設定画面までのアクセスする手順を説明します。

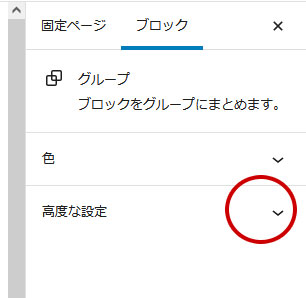

尚、当サポートサイトで稼働しているフォームに対して日常的な運用で、お客様が設定変更しても問題ない(体裁崩れ、動作不良の問題が無い)設定の変更方法をご紹介しています。ご紹介している以外の設定変更は、体裁崩れや動作不良の原因となってしまう為、お客様サイドでは変更しない様予めお願い致します。もし、紹介している設定変更箇所以外の設定を変更して、体裁崩れが発生したり動作不良が発生してしまった場合に、その原因追及・復旧作業をご依頼いただく場合は、納品後のサポート期間内であっても有償対応となりますので、予めご了承ください。

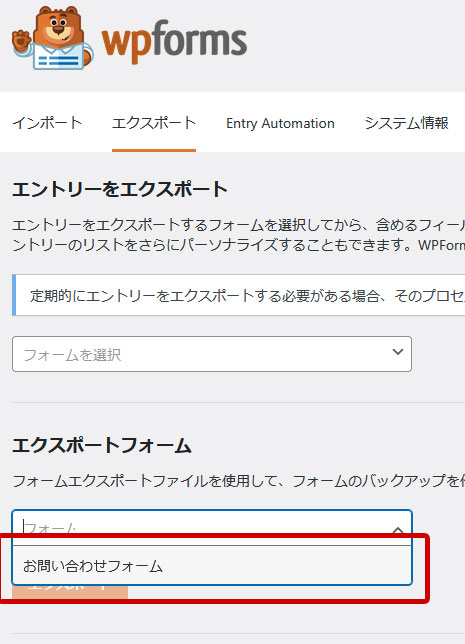

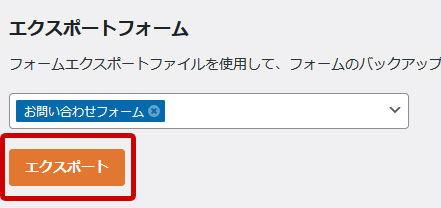

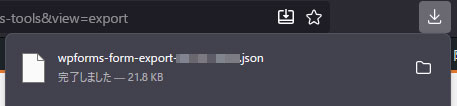

心配な場合は、必ず設定変更の前にフォームのバックアップを取得してから設定変更すると安心です。

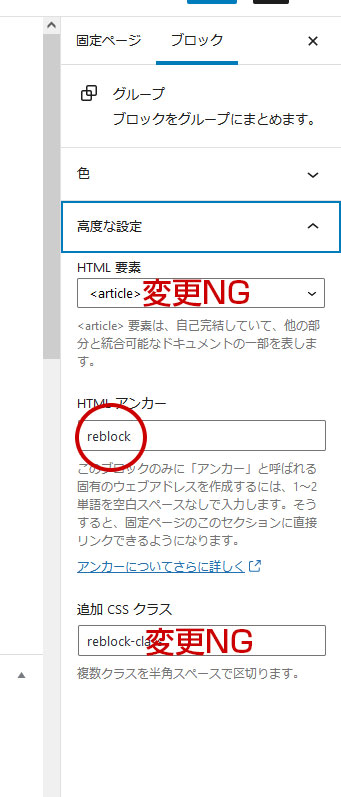

公開中のフォームの設定画面へ移動する

-

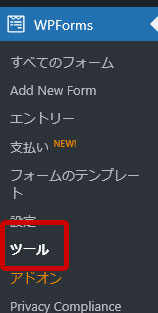

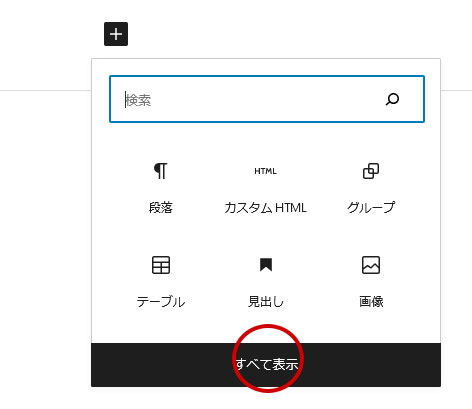

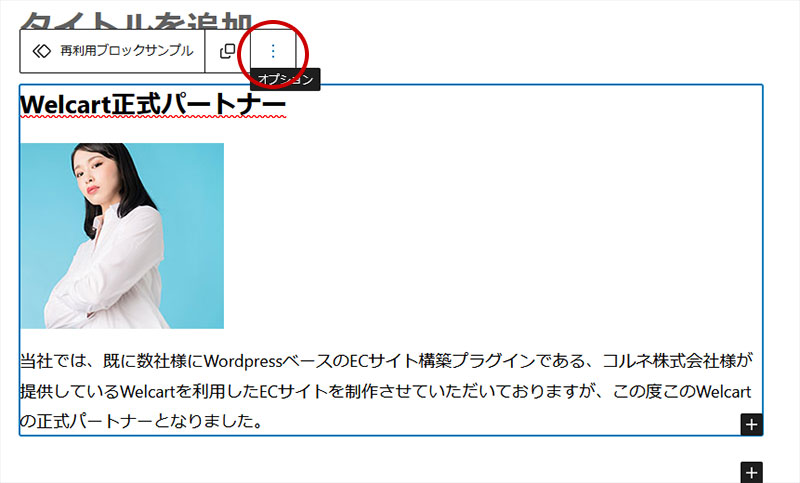

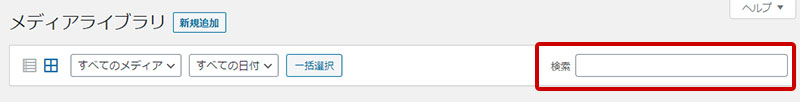

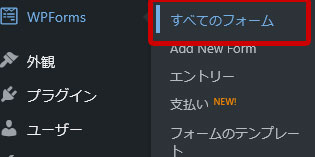

WP Forms→「すべてのフォーム」をクリック

設定変更する場合は、フォームのバックアップを取得してから行いましょう。

左メニューの「WP Forms」→「すべてのフォーム」の順にクリックします。

-

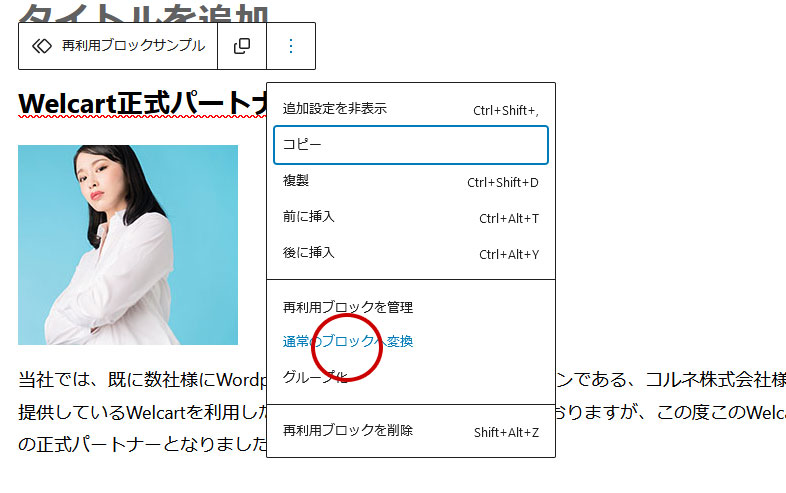

目的フォームの「編集」をクリック

-

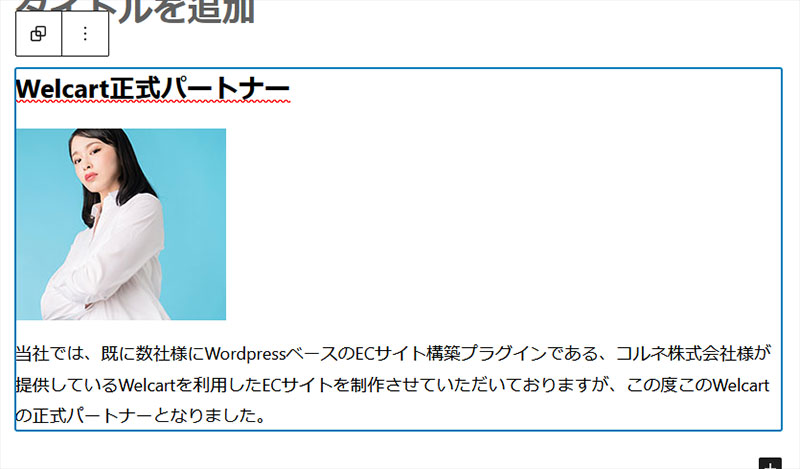

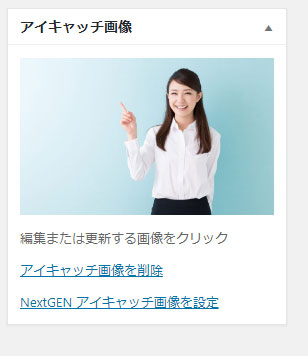

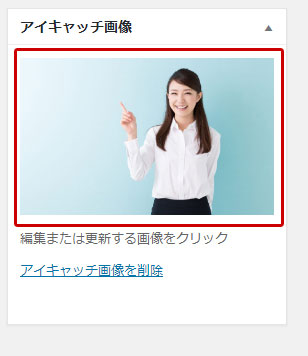

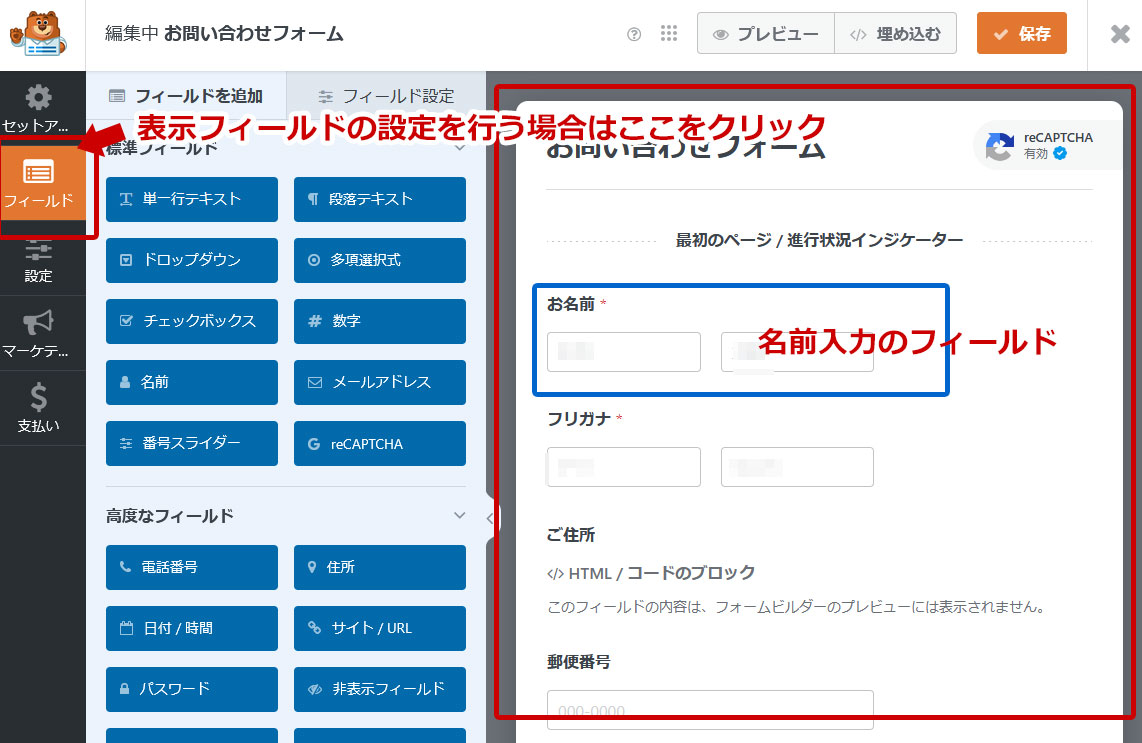

ここから各フィールドの設定を開始

フィールドとは、一つ一つのフォームのパーツの事を指します。例えば「名前の入力欄」の場合は、画像の青枠部分が一つの「名前入力フィールド」となります。WPFormsでは、各フィールド毎の設定が出来ますので、そのフィールドの設定を変更する場合は、右画面に表示された目的フィールドをクリックすると、左側に設定が表示されます。

また、この画面以外を表示している場合、左メニューの「フィールド」をクリックすると、フィールド設定画面が表示されます。

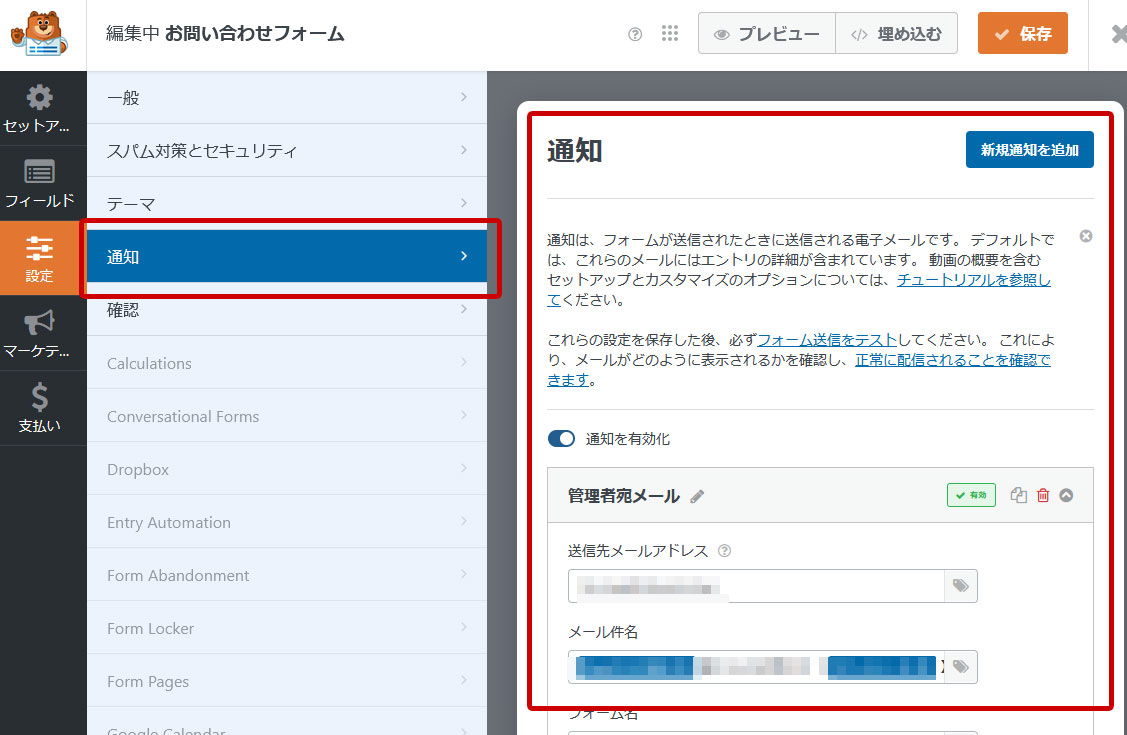

お客様が日常的に設定変更するものとして、送信メールの設定があると思います。この送信メールの設定画面への移動は左メニューの「設定」→「通知」の順にクリックすると、送信メール設定画面が表示されます。

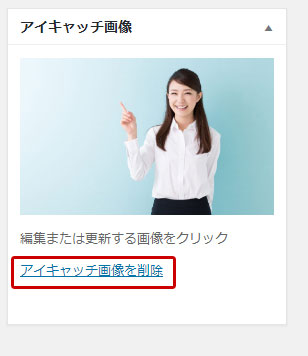

設定が完了したら「保存」、破棄する場合は「×」

設定完了したら右上にある「保存」をクリックして終了します。設定を最初からやり直す場合や、設定変更しないで終了する場合は「×」をクリックします。

設定変更したら、必ずそのフォームの動作確認を行いましょう。実際に、目的フォームでテスト送信してみて、入力~確認~送信完了→ メール送信 までの流れを確認してください。

この動作確認を怠ると、万が一正しく送信が出来なかった場合に、訪問者様に迷惑を掛けるだけでは無く機会損失の原因となります。

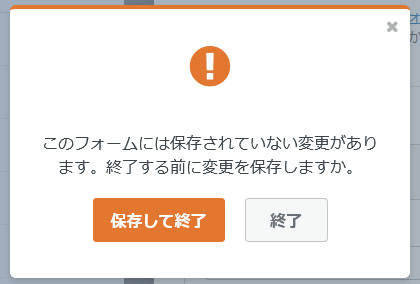

「×」をクリックすると、次のメッセージが表示されるので、そのまま設定変更しない場合は「終了」、やはり保存する場合は「保存して終了」をクリックします。

万が一誤って保存してしまった場合は、フォームのバックアップを取得しておけば、元に戻せるので安心です。