このページの内容は次のお客様に関係があります。

- 有料版のWPFormsを導入されている方

- 当社にWPFormsを利用したフォームコンテンツ制作を依頼された方

- フォームからファイル送信できる機能を利用しているWebサイト

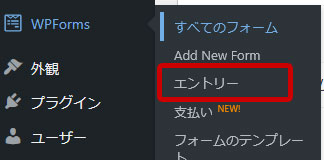

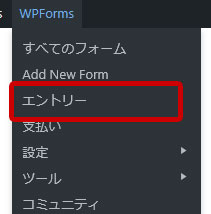

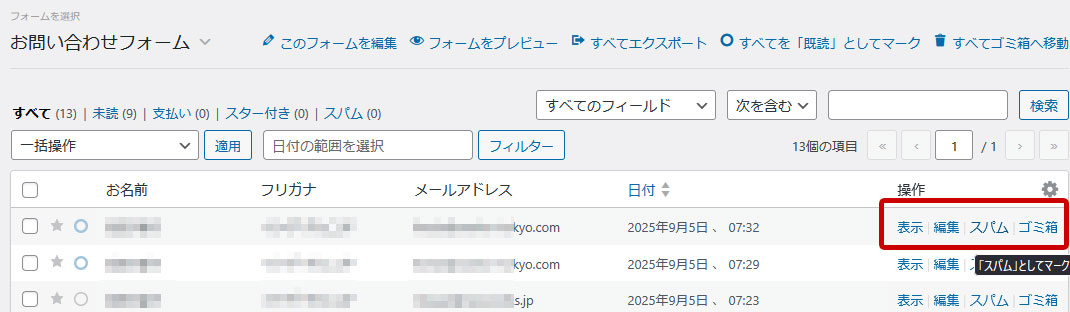

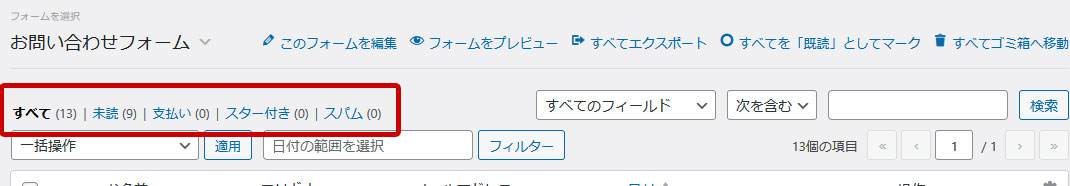

このページでは、WordpressプラグインのWPForms(有料版)使ったフォームコンテンツで、ファイル送信を利用されているWebサイト運営者向けのマニュアルです。WPFormsでは、フォームからファイルを送信する機能が備わっておりますが、このファイル送信に対する各種設定が用意されています。

このファイル送信に対する各種設定のうち、稼働しているフォームに対して日常的な運用で、お客様が設定変更しても問題ない(体裁崩れ、動作不良の問題が無い)設定の変更方法をご紹介します。

こちらでご紹介している以外の設定変更は、体裁崩れや動作不良の原因となってしまう為、お客様サイドでは変更しない様予めお願い致します。

フォーム上で表示している文字や、アップロードできるファイル制限の変更

-

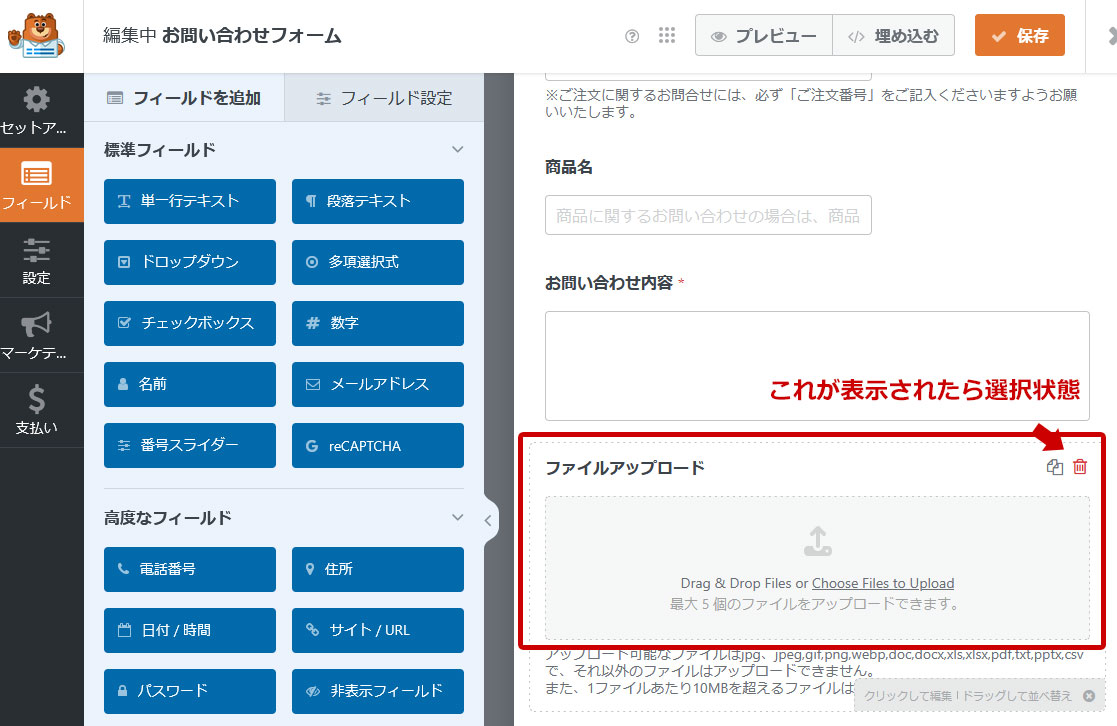

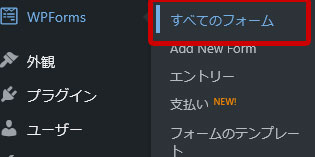

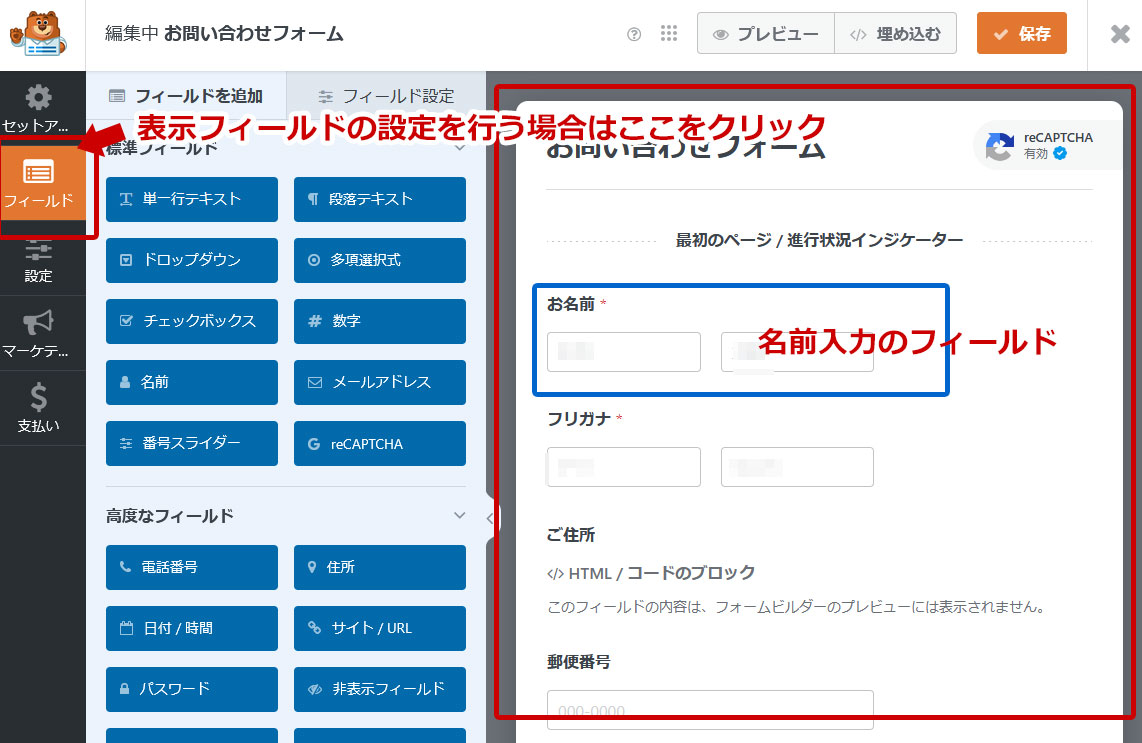

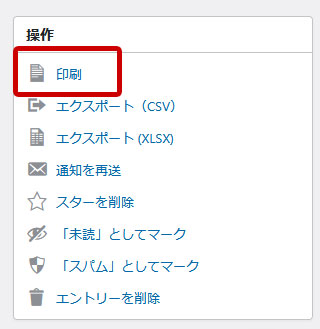

まずは、フィールド設定画面へ移動して、ファイルアップロードフィールドをクリック

こちらの方法で、フィールド設定画面へ移動します。

右側から目的のファイルアップロード(この名前は、任意なのでそれに該当するラベル)をクリックします。

該当フィールドにオンマウスすると、右上に2つのアイコンが表示されますので、そのフィールドの空白部分をクリックします。

アイコンは削除、複製のアイコンなのでクリックしないでください。

-

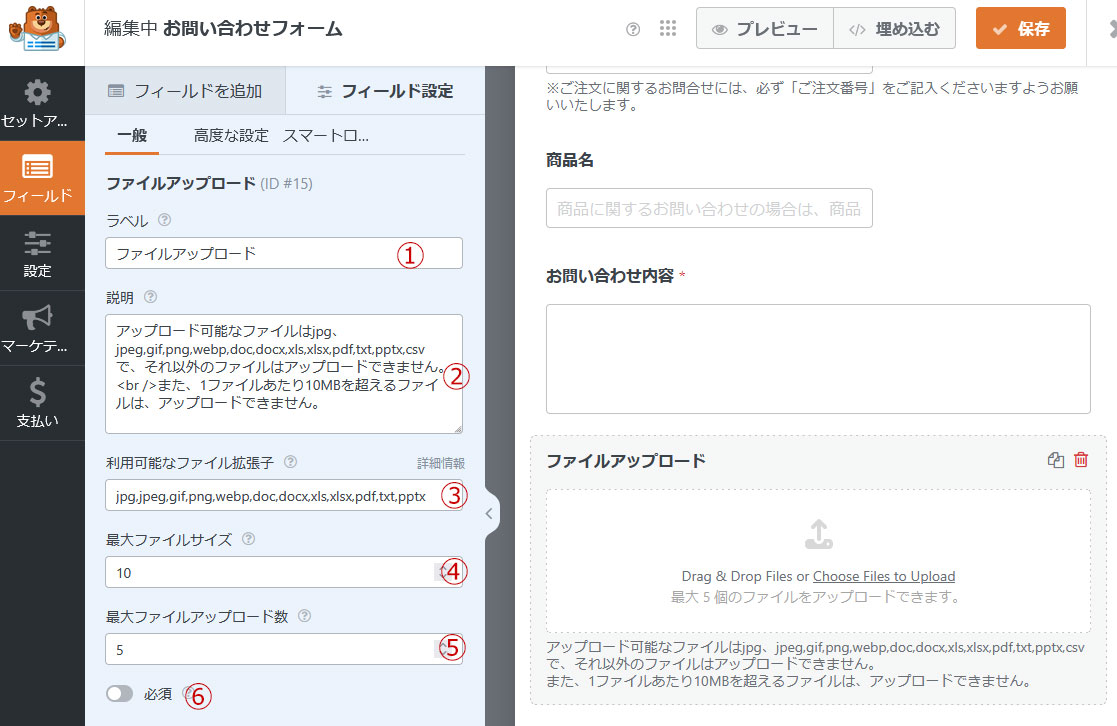

設定変更したい項目を設定変更

上メニューから

①ラベル そのフィールドのタイトルで、多くの場合はここを変更したら、実際のフォーム側の名称も変更されます。但し、変更すると送信メール、確認画面等で影響がある※ので、変更しないでください。どうしても変更したい場合は、当社にご相談ください。

※ そのフィールド名でプログラム側で判定している場合がある為。②説明 実際のフォーム側でアップロードフィールドの下に表示される説明文章です。改行を入れたい場合は、<br>を入れると改行します。 ③利用可能な拡張子 アップロードできる拡張子をカンマ区切りで指定します。

空白にするとチェックされませんが、ウイルス付のファイルなどをアップロードされるので、絶対に止めてください。

またカンマの位置を間違えたり、全角で入力してしまうと許可されるファイル形式が変わってしまう為、注意が必要です。例えば、jpegとgifの間のカンマをドットとしてしまうと、jpeg.gif といった形式と判断されて、JPEG形式・GIF形式両方のファイルがアップロードできなくなります。当社の納品時は、全ての許可拡張子に対してアップロード確認もしていますが、その確認が面倒という場合は変更しない方が賢明です。④最大ファイルサイズ 1ファイルあたりのアップロードできるファイルサイズを指定します。設定値を超えるファイルは、警告が表示されてアップロードできません。単位はMB(メガバイト)です。あまり大きなサイズを指定してしまうと、サーバーに負荷が掛かったり、サーバーの容量を消費してしまいます。

また、ここでの制限の前にサーバー自体でアップロードファイルの制限値が設定されている場合が一般的です。その場合は、このサーバー自体の制限値が優先されます。この制限値を変更する事も可能ですので、必要な場合はご相談ください。⑤最大ファイルアップロード数 アップロードできるファイルの数を設定変更できます。

やはりあまり多いとサーバーに負荷が掛かったり、サーバーの容量を消費する為、注意してください。

こちらもここでの制限の前にサーバー自体で制限されている場合があり、その制限が優先されます。⑥必須 ファイルアップロードに限らず、どのフィールドでもこの設定が出来ますが、そのフィールドの入力(ファイルアップロードの場合は、1つでもファイルをアップロードする事)を必須にする機能です。必須にしたら、送信時に必須ですの警告が出て、送信されません。

また、ここで必須にすると実際のフォーム側の該当箇所に「*」のマークが表示されます。

※ お客様のウェブサイトによっては表示されない場合もあります。その場合はご依頼ください。

ただ、ファイルアップロードは特にフォームの目的によっては、送信者が煩わしいものになります。採用応募等で、エントリーシートや顔写真のアップロードが必然の場合のみ、必須にする様にしましょう。 -

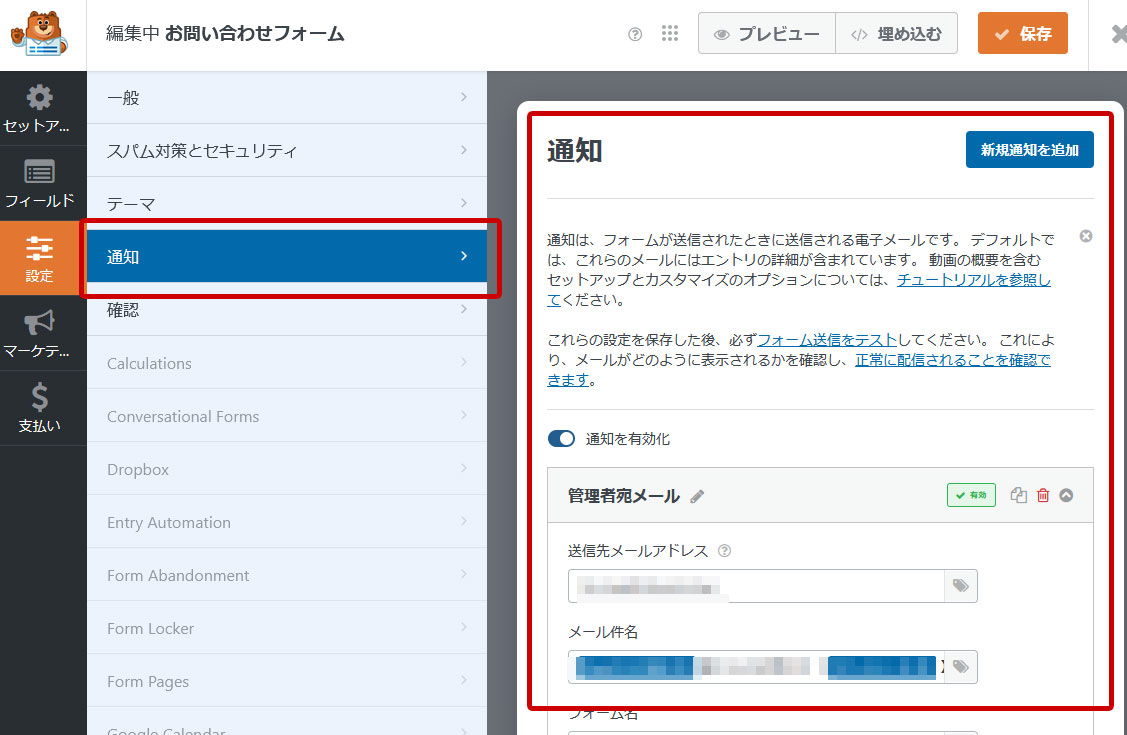

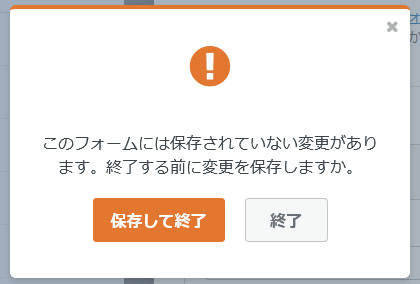

設定したら保存

設定が完了したら保存して、実際のフォームをテスト送信して動作・表示に問題が無い事を確認しましょう。

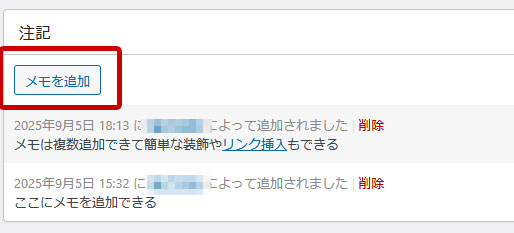

アップロードファイル保護の設定変更

WP Formsにはアップロードされたファイルに対する保護設定機能がございます。詳しくは、こちらをご覧ください。

-

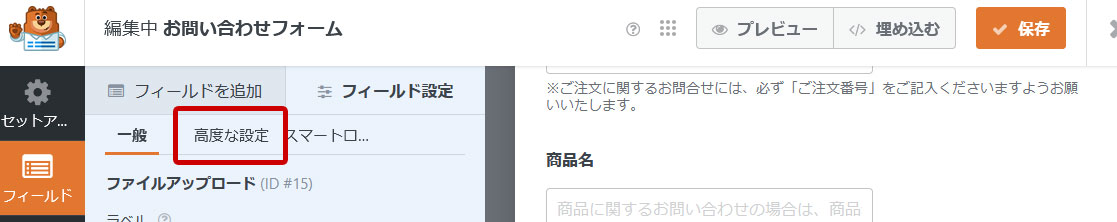

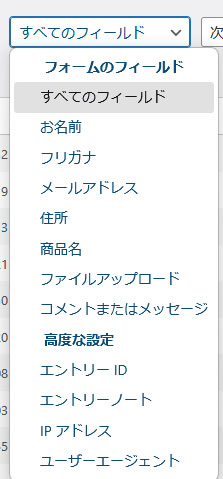

手順2までは同様、その後「高度な設定」をクリック

-

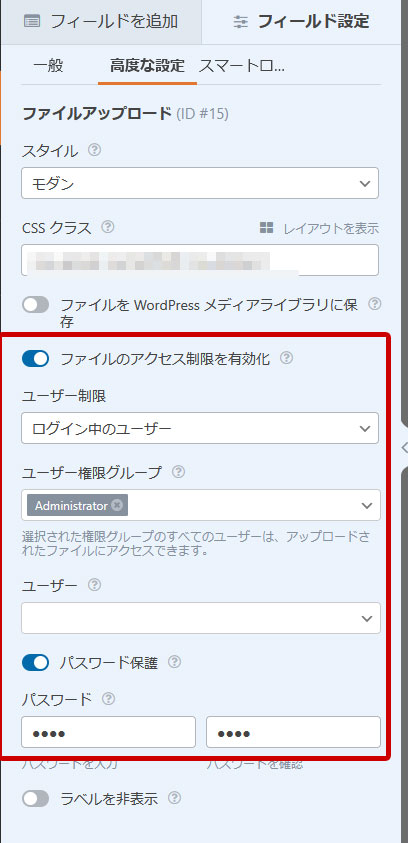

ファイル保護の制限を変更して、保存

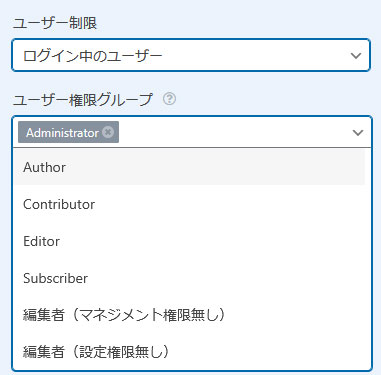

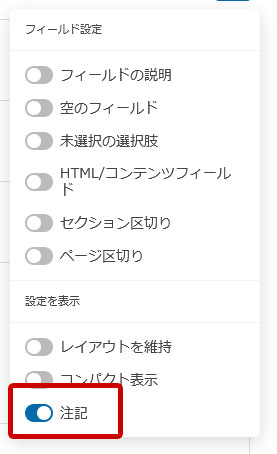

赤枠部分がファイル保護の制限設定部分です。

画像の設定は

- アクセス制限を有効

- アクセスは、Wordpressの管理者権限(Administrator)でログインしている場合のみファイルへのアクセスが可能

- パスワードで保護

の保護設定です。つまり、Wordpressにログイン中+パスワードで2重の制限を行っています。

納品時、特に指定がなければこちらの制限を設定しています。

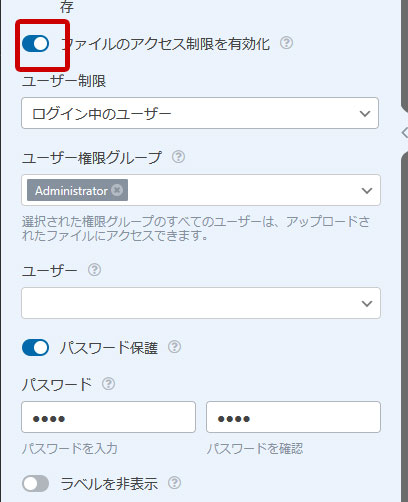

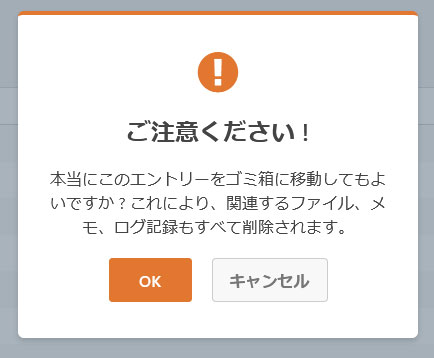

ファイル保護制限をしない

赤枠部分をクリックして無効化して保存すると、ファイル保護制限をしない設定になります。URLを知っていれば、誰でもファイルにアクセスできる状態になります。

WordPressにログインしていない状態で管理者宛に出力されたメールのリンクをクリックしても、ファイルアクセスが可能になります。

ファイル名は、ランダムな文字列に変換されて保存されるので、URLの予測は難しいのですがセキュリティ保護の観点からあまりお勧めできる設定ではありません。個人情報等が含まれるファイルアップロードが予測される場合は、保護した方が賢明です。

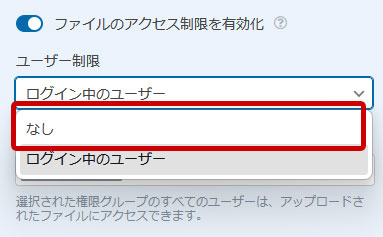

WordPressにログイン中じゃなくてもアクセス可能にする

ユーザー制御を「なし」して保存すると、この機能が無効となりログインしていなくてもファイルアクセスが可能になります。

パスワード保護機能を有効にしている場合は、パスワード保護のみになります。

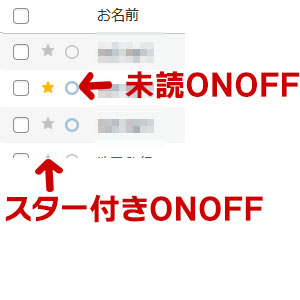

WordPressにログイン中のユーザーのみアクセス可能にする

ユーザー制御を「ログイン中のユーザー」して「ユーザー権限グループ」を指定して保存すると、その権限でログイン中のユーザーのみファイルアクセスが可能になります。

パスワード保護機能を有効にしている場合は、これに加えてパスワード保護が求められます。

権限グループは、Wordpressのユーザー追加に設定する権限の事です。

また、複数権限の設定も可能です。

複数権限を設定した状態

削除したい権限にある「×」をクリックすると、その権限が削除されます。但し管理者権限(Administrator)は削除できません。

その他、管理者権限以下の権限を持つユーザーの中から、特定ユーザーだけを許可する設定もあります。例えば、各スタッフに与えてる編集者権限の中から、特定スタッフだけがファイルアクセスが可能にする事も可能です。

WordPressの権限については、こちらをご覧ください。

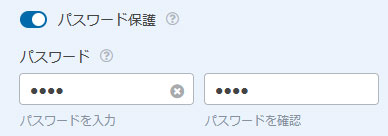

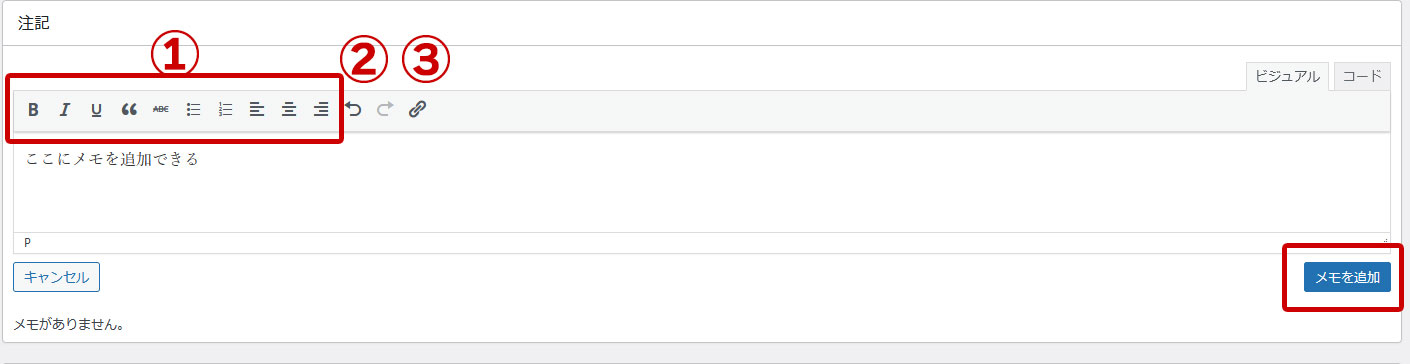

パスワード保護の設定を有効・無効にする

パスワード保護の有効・無効を切り替える場合は、赤枠部分をクリックして切替して保存します。

有効にする場合は、パスワードを設定して保存します。

パスワードを変更する場合は、新しいパスワードを入力して保存します。

無効にした状態で、「Wordpressにログイン中のユーザーのみアクセス可能」が有効になっていれば、ログイン中のユーザーのみパスワード入力無でファイルアクセスが可能となります。

有効にした状態で、「Wordpressにログイン中のユーザーのみアクセス可能」が無効になっていれば、パスワード入力でファイルアクセスが可能となります。これは、WordPress権限が無くてもファイルアクセスを許可したい場合に有効です。

パスワード保護を有効・無効の切替

有効にしてパスワードを入力(両方同じもの)